アサヒカメラ 1974年2月号

アサヒカメラ1974年2月号に「撮られる立場の“関係”を考える」という特集がある。

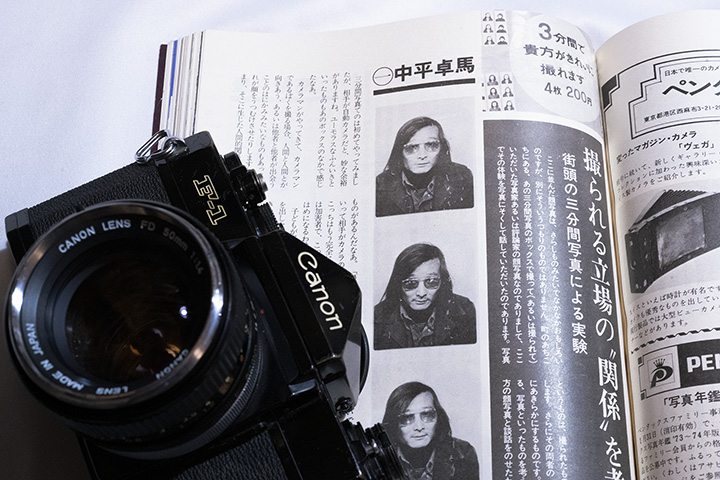

街頭の三分間写真による実験

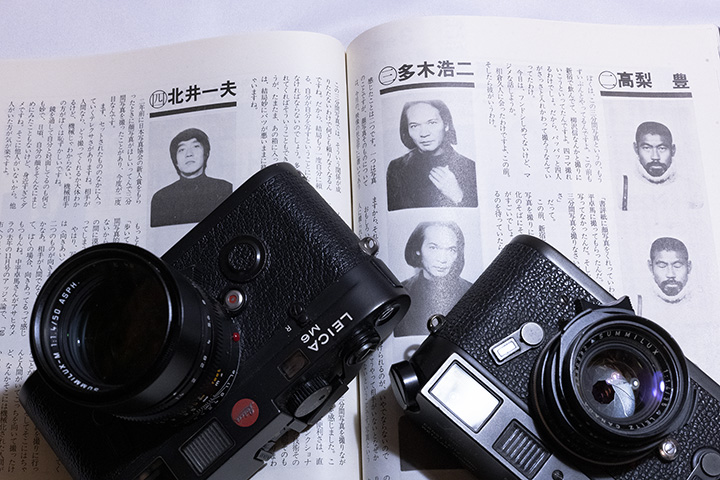

この特集は写真家や評論家自身によって街中にある三分間写真で自らを撮り、その体験を話してもらうというもの。中平卓馬や多木浩二、高梨豊らprovokeの面々が掲載されており、少しユーモラスな企画だ。

その中で中平卓馬は、写す写されることで生じる人間的関係は怖いものがあると言う。家族写真や親しい者に対しては同質者同士の愛撫だからあまり不安はないだろうとも言う。さらにそれが自分に向けられた時、「各個人はそれぞれ<生>の直接性をもって生きているわけだけど、写真にはそれが写らない。だからもう、ひたすらおどけてみせるしかない」と断じている。

私はこの「こわさ」についてずっと考えている。事務的な三分間写真から90年代に入りプリント倶楽部、写メール、ブログ、SNSのインスタグラムと、撮ることが娯楽等に変化していったが、中平の言う「怖さ」は一貫して残っていると私は見る。親しかった者同士の関係が壊れた時、個人がおどけて写らないようにしていた“<生>の直接性”が写ってしまったとき、写真に「怖さ」、あるいは「恐怖」さえ表出してしまう。その恐怖を自分に向ける、他人にも向けると、時として命さえ奪う、撮るという行為は恐ろしいことなのだと46年前に中平が指摘していることに鳥肌が立つのだ。

高梨豊、多木浩二、北井一夫。触るとヤケドしそうな、ギラギラした雰囲気。

アサヒカメラが休刊すると言う。だからではないが昔は良かった的な文面になってしまい申し訳ない。写真の巨人たちが跋扈していた時代の雑誌と今を比べるのは酷かもしれない。しかし三分間写真でもカメラはカメラで、撮る撮られるの関係を真面目に論じていた。同じ誌面で多木浩二が、自動化の技術神話が広がったとき、こうした機械が社会に蔓延すると予言している。同じ多木による顔写真の論考、当時発売されていた写真雑誌への中平の論評など、彼らの頭の中を知りたい方、写真を学んでいる方には必見の号となっている。

出典・参考文献