ミノルタ

今なお、かつて存在していたカメラメーカーであるミノルタを懐かしむカメラ好きは多い。1980年代に多感な時期を過ごした世代にとって、印象的だったX-7のCMや、プロ向けの硬派なイメージのあるニコンやキヤノンにはないスマートさを実体験として記憶しているし、2000年代前半、神尾健三氏をはじめ、かつてミノルタに在籍していた技術者たちが社内での出来事を、様々なレビュー誌や書籍に書き残してくれたことも大きく影響しているのではないだろうか。ミノルタに関することを調べて行くと、その技術者たちが口を揃えて言及している人物がいる。今回その強烈な存在であるレンズ設計者にスポットをあて、また彼をモデルにして登場させている小説と、彼の残したレンズをレビューしてみた。尚、本稿は木辺弘児著「ズガ池堤の家 *[1] 2001年 木辺弘児

(大阪文学学校●葦書房)」、「日々の迷宮 *[2] 2005年 木辺弘児(編集工房ノア)」の内容を含みますので、未読の方はご注意ください。

ミノルタの仙人

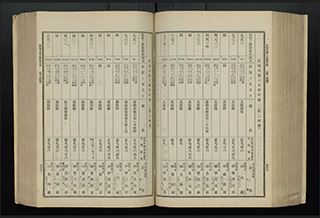

陸軍現役将校同相当官実役停年名簿 明治45年7月1日調 *[3] 1912年(川流堂)(画像は国立国会図書館デジタルコレクションより)。左から2番目に斎藤の名前がある。

カメラのレンズ設計者は変わり者が多いと言う。その中でもかつての戦中戦後の時期に千代田光学精工(のちのミノルタ)に在籍していた斎藤利衛の変人ぶりに関しては、その右に出るものはいないだろう。

「東條英機、山下奉文と陸軍士官学校で同期生だった *[4] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

(朝日ソノラマ)(神尾健三)P.32 」「しかし陸軍士官学校17期卒業名簿には東條の名はあるが斎藤の名はなく *[4] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

(朝日ソノラマ)(神尾健三)P.32 (中退?)」「しかし陸軍砲兵第三連隊中尉に任官したが、上官と対立し退官し *[4] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

(朝日ソノラマ)(神尾健三)P.32 」「日本光学工業(現ニコン)に入社しレンズ設計を学んだ後そこも退社し *[4] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

(朝日ソノラマ)(神尾健三)P.32 」「千代田光学に招かれた後、工場内の竹林の中に建つ簡素な一軒家に住み、家の周囲を開墾して、その収穫を食料とした *[5] クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」

(朝日ソノラマ)P.92(江間宏) 」「大豆、土生姜、玄米、干魚などを常食とし、蛇を見つけると、干して食った *[6] 「写真レンズの基礎と発展」小倉敏布(朝日ソノラマ)P.249 」「時流に迎合せず、粗衣粗食に徹し、時に、腰紐に代わる荒縄を締めた服を着て町に現れ、人々を驚かせたという *[5] クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」

(朝日ソノラマ)P.92(江間宏) 」

伝え残された話を信用するならば、変人中の変人である。

斎藤利衛

当時の軍籍名簿から斎藤は1885年(明治18年)高知県生まれで、族籍として士族の出身と書かれているのが時代を感じる。士官学校を経て軍人になったのち、なぜか日本光学でレンズの設計の道に進んでいる。当時国策企業であった日本光学はドイツ人技師を招き、日本人技術者にレンズ設計の講義を行い光学技術の向上を図った *[7] 「Nikon レンジファインダーニコンのすべて」

久野幹雄(朝日ソノラマ)P.18 」。おそらくその1921年(大正10年)頃に斎藤はレンズ設計を学んだのではないかとされる *[8] クラシックカメラ専科No.58

「ライカブック’01ライカ研究」(朝日ソノラマ)

「ミノルタ35用ロッコールレンズとその頃の舞台裏」

(小倉敏布) P.58 。様々な組織を渡り歩いていることから規律の厳しい集団に馴染めない性格であったのは想像に難しくないので、軍の前線ではなく後方の軍事産業の開発に回されたのだろうか。どのくらいの期間働いていたのか不明だが、結局日本光学も辞めてしまう。富士山麓の隠遁生活の後、1941年(昭和16年)千代田光学に入社した時には56歳である。伝説的な人物はどうしても誇張され、様々な尾ひれがついてしまうものだが、60年以上前のことであり、今となっては斎藤利衛の詳しい言動や逸話、どのような考え方をしていたかを調べる手立ては限られている。冒頭のエピソードは、戦前・戦後間もない頃にミノルタに入社し実際に斎藤に接したことのある、宮部甫氏、神尾健三氏、江間宏氏、住田晴幹氏、小倉敏布氏等がかつてカメラレビュー誌等に書き残したものだ。彼らの斎藤評は概ねいわゆる「老害」とまでは言わないまでも、古い世代の人物で技術力や指導力に問題があったというものが多い(しかし彼とともに製造設計を行った宮部氏と松居氏は、斎藤と対立し大変だったが、どこか懐かしむ感じの論調だ)。

小説「ズガ池堤の家」

木辺弘児「ズガ池堤の家」大阪文学学校・葦書房

そんな彼らの中でも住田晴幹氏は木辺弘児として小説家となり、作品「ズガ池堤の家」でこの斎藤利衛をモデルとした人物を登場させている。住田氏は大阪大学理学部数学科を卒業後、1956年千代田光学に入社。当時まだ誕生して間もないコンピューターを利用したレンズの設計・開発に従事した。その傍ら1980年頃より小説を書きはじめ、「水果て」「月の踏み跡」で芥川賞候補にもなっている。「ズガ池堤の家」は、住田氏がミノルタを退職して12年後の2001年に発表された彼の幼少の頃からの自伝的半生を綴った内容の小説である。住田氏はあとがきでこの作品は全くの作り話だとしているが、私は全てとは言えなくても多くの部分で斎藤と当時のミノルタの状況と、その後の住田の考えについて知る上で重要な示唆を語っているのではないかと感じたので、彼をモデルとしたノセ老人という登場人物に関わる場面をいくつか引用しつつ、斎藤の人物像を探ってみる。ちなみにノセ(能勢)というのは実際に斎藤がミノルタを辞めた後、晩年に隠遁生活をした大阪府北部の地域でもある。(未読の方は注意してください)

—ここから「ズガ池堤の家」の引用(一部解説あり)—

登場人物ーー私(住田氏自身か)、マヤ(主人公の姉)、モリオ(斎藤の弟子である天野庄之助氏 *[9] がモデルだろうか)、ノセ老人(モデルは斎藤利衛であろう)。私、マヤ、モリオの三人は、勤めていたカメラメーカーを離れたノセ老人の住む川沿いの松林にある元火葬場跡を訪問する。

手前の雑草を分けてモリオが近づき、何かもごもごと挨拶をすると、老人は、

「いいときに来たのう、お主らは。どうじゃ、ついでにいも掘りでもしていかんか」 ーーP.98

小説内ではノセ老人はレンズ工場を離れて元火葬場跡に移り住んでいるが、実際の斎藤は堺工場から伊丹市の光学硝子工場に移り、その敷地内にレンズ設計をするためのトタンぶきの小屋に住んだ。戦時中のことでもあり、数作所 *[10] と名付けたその建物の周辺の畑で野菜などを耕作したという。「私が仕事の連絡に行く度に、そばがきをよばれたり、さつま芋をみやげにもらったりした。」と宮部甫は回想している。 *[11] 「カメラと私」宮部甫(日本ミノックスクラブ)P.29

老人とモリオは、例のレンズ設計資料の話があると言うので、今度は私がいもを蒸かす仕事にまわりました。<中略>

そのとき後ろで「ちがう、ちがう」という老人の声が聞こえました。見ると彼は火葬台の万年布団にあぐらをかき、ベッドの上に並べられた資料を叩いてモリオを睨みつけています。つづいて「おまえはそんな小賢しい分類で、わかったつもりになっとるのか」という叱声も聞こえてきます。何かただならぬ気配ですが、叱られているモリオは表情も変えず黙っています。平気なのか内心では苦り切っているのか、よくはわかりません。それを眺めるマヤは私の耳もとに口を寄せ「いつものことよ、あのじいさん」と目で笑っています。 ーーP.102

午後、モリオと老人はレンズ設計資料の整理を再開し、用事のなくなったマヤと私は、老人の許しを得て左側の書庫を見学することにしました。

もちろん、素人にはよくはわからぬ難しい本ばかりです。それでも老人の本職である数値計算や光学機械設計などの専門書はまだ納得できるのですが、残りの大半を占める哲学、宗教の書籍群には、あらためて首を傾げてしまいました。それもマヤから聞いていた中国、インドの古典ばかりでなく、ユダヤの黙字文学といった、日本人には縁のうすい原始宗教にまで、蔵書の範囲は広がっているのです。いったいこれがレンズ設計とどう関わるのか。私は狭い書架の谷間で、また立ち往生してしまいました。ーーP.106

ここから当時の数作所の雰囲気が想像できる。実際に数作所で斎藤・天野と共に仕事をした松居吉哉 *[12] は「何10本という1本1本の光線追跡の計算を、すべて自分でやらなくてはいけないんです。計算間違いをしたら大変なことですから、絶対間違ってはいけない。<中略> 面倒臭いことに耐えられないような人は、例え大学を出ても勤まりませんよ。計算もろくにできない人は、精神の修養が足りんというわけです(笑)」 *[13] 私の発言(後) 松居吉哉(O plus E:Optics + electronics(90)

1987 アドコム・メディア) P.64と語っている。当時の光線追跡の作業は、設計者と共に計算の得意な女性が二人一組で手伝うものだった。小説では主人公の姉が一緒に訪問するが、実際の数作所は女人禁制であり、松居ひとりで全ての計算をしなければならなかった。斎藤は元軍人であり、数作所は彼の怒号が響く、今で言うブラック職場だったのは想像に難しくない。やがて松居は斎藤と対立し *[14] 私の発言(後) 松居吉哉(O plus E:Optics + electronics(90)

1987 アドコム・メディア) P.64数作所を離れ、後の銘玉SuperROKKOR 5cmF1.8を生み出す新たなレンズ設計部門を任されることになる。

「ノセ老人はなぜいつも、あんな風にいらいらしてるんですか」

その質問は、いかにも唐突に聞こえたことでしょう。

「レンズ設計を何十年もやると、あんな風になるもんですか。もっとも、ぼくが老人をじかに見たのは、あのいも掘りの日だけだったけど」

「たしかにね」モリオはまた椅子に腰を下ろしました。

「昔スピノザというレンズ磨き職人は、レンズを磨きながら物事の根源を考えていって、とうとう大哲学者になったそうだが、あのじいさんは七十近くになってもまだ、ちがう、ちがう、逆だ、逆だ、と叫んどる」

私は吹き出しました。ノセ老人の子供っぽい苛立ちが、ふと可愛く感じられたからです。

「人の言葉の使い方にも、すぐ癇癪を起こしますね、あの老人」

「うむ、言葉ちゅうもんは何でも荒っぽく断定するからな」

モリオはポケットから小さな光学ガラスの塊を取り出し、外の光に透かして見ています。また何か、むずかしいことを言いはじめる前兆のようです。

「無限に多義的なこの世に気がつかないで、人が単純に〝AはBだ〟とか〝そうではない〟とか言い合ってるのを見ると、あのじいさんは癇癪を起こす。癇癪のあまり、その多義的なことの中のもっとも極端なケースを逆説の形でぶっつけてくる。しかし、ぶっつけられた方はそもそも問題意識がないのだから、きょとんとする。するとじいさんはさらに苛立って、ますます過激なことを言い返す。悪循環だな」 ーーP.157-158

「ノセ老人はどうしてます? まだ元気ですか」

にわかに重苦しくなった空気に耐えかね、私は話題を逸らしました。

「ああ、ときどきのぞきに行っとるが、頑固さだけは健在だ」

「やはりあの火葬場跡に?」

「そうだ、あいかわらず横の畑でいもを作っとる。……しかし、あのじいさんの思想は陳腐化せんぞ。やつは<あらゆるものが陳腐化する>ということの根源を考えとるからの」 ーーP.204

「ところでノセ老人は定年後、主に何をしてたんですか、いも作り以外に、彼のライフワークとして」私はモリオだけに訊ねました。

「そうだな、おれが見る限りいつも机に向かって何か書いてたな」

モリオは壁から離れ、座りなおしました。

「それは何です」

「わからん。じいさんは何も言わんから。もっとも一度だけ、冗談半分に洩らしたことがあったが……。おれの余生は、人間がなぜこれほどバカなのか、その根源を解明する研究に捧げるんだと」

「あの人らしいテーマね」マヤが微笑しました。

「それで? バカの原因はわかったんですか」

「どうかな」モリオもかすかに表情を崩しますが、すぐ元の顔に戻ります。

「あのじいさんは繊細にして懐疑の人だったが、外に現われた結果はいつもドンキホーテ的だったな。バカさの研究だって、分厚い冊子にまでなってたけど、最後はそのテーマの複雑難解さに自分でも愛想が尽きて、一緒に懐に抱いて池に飛び込んだのじゃないか」 ーーP.222

NASAに納めた月面撮影用レンズは、十年以上も前、入社早々のモリオが設計したカメラ用レンズ *[15] を流用したもので、金物枠部分は先方の要求に合わせ変更してありますが、レンズ本体のデータは、最初モリオが弾き出した値とほとんど変わっていません。 ーーP.235

—「ズガ池堤の家」の引用ここまで—

物語の後半ではノセ老人は隠居し、彼と共に人力で計算する前時代的な方法で仕事をしていたモリオは閑職に追いやられている場面が描かれている。その中で主人公たちはノセ老人が語っていた言葉を回想し、彼の考えに影響を受けていく。繰り返すがこれらの出来事は小説の中の話であって実際の斎藤の言動では決してない。しかし、若き住田氏がこの強烈な哲学者風レンズ設計者の体験をし(あるいは見聞きし)、数十年後に書き記した住田氏の中の斎藤と言えるだろう。当時ミノルタには新旧二つのレンズ設計部門があり、旧勢力である斎藤の数作所に対し、先にも述べた、後にキヤノンに移り収差論の第一人者となる松居吉哉率いる新しい設計部門に住田は在籍していた。1958年以降一眼レフに注力したミノルタにおいて、経験と勘で設計する斎藤の数作所はやがて、松居の理論をベースにコンピューターでの設計を実用化していく住田の設計部門に取って代わっていく。1960年代以降の華々しいロッコールレンズ群はまさにコンピューターの賜物といえるが、住田氏は後年、コンピューターによって効率化された時の人間への弊害について思いを巡らすようになる。彼が新聞に投稿したエッセイ *[16] 「コンピューターから人間へ」木辺弘児(神戸新聞1986年5月12日)で人間そのものに興味を持つようになったと語っており、小説後半にモリオが語ったノセ老人の人物評の言葉に、その住田の考えがにじみ出ているように感じる。彼がコンピューターによるレンズ設計に携わって、膨大な時間のかかる光線追跡の計算の効率化が可能になった結果、一眼レフ時代のミノルタは矢継ぎ早に高性能なレンズを生み出すことが可能になった。引き換えに斎藤と天野が手計算をしていた数作所や、2人一組で計算を手伝ってくれていた計算嬢も必要なくなっていく。当然のことだが、効率化をせず、そのまま経験と勘に頼る設計を続けていては、ミノルタは当時の技術の変化に対応できず消えていった中小カメラメーカーと同様に淘汰されていたであろう。コンピューターによる効率化を進める一方で、それは人間にとって善なることなのか疑問を持つのは、当時とは比べ物にならないほどコンピューターによる自動化が進む現代の問題にも通ずる。後に住田が書き残した二つの論文「巨大情報システムの中の人間」 *[17] 「巨大情報システムの中の人間」

住田晴幹(自然=Nature39(4) 1984年)「人間のための情報化社会を」 *[18] 「人間のための情報化社会を」住田晴幹(自然=Nature39(5) 1984年)で展開されている論考は、突き詰めて見れば人間はいかに愚かな動物なのかを論じている。松居吉哉は斎藤を「世をすねている感じO plus E:Optics + electronics(89) 私の発言(前)

松居吉哉(アドコム・メディア 1987年)P.60」と表現しているが、住田は小説内のモリオに、晩年のノセ老人は「人間はなぜこれほどバカなのか、その根源を解明する研究に捧げている」と語らせているところは、当時世の人間を憂う論文を書いた自分自身を斎藤と重ね合わせているように見える。実際、就任まもないミノルタの役員を辞めた住田は田嶋社長から「斎藤はたしかに変人だったが、おまえの変人ぶりもあれといい勝負だ」 *[19] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

神尾健三(朝日ソノラマ) P.127 と言われてしまう。

斎藤利衛のエピソードの中で「戦時中招集を受けて入隊する若い社員たちが挨拶にゆくと、「東條のいうことを聞いて死ぬな。自分の体は自分でしか守れない」と戒める。 *[20] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

神尾健三(朝日ソノラマ) P.33 」「当時盛んだった防空演習には参加せず、部下にも参加させない。防空演習は仕事の邪魔だ、どうせ東條の起こしたこの戦争は負けるに決まってるなどと言って、出入り口の扉に釘を打って閉鎖し、みなにハシゴをかけ窓から出入りさせた *[20] クラシックカメラ選書「ミノルタかく戦えり」

神尾健三(朝日ソノラマ) P.33 」この言動から、彼の行動や風貌は突飛ではあるものの日本の行く末を戦時中から見通しており、彼の考えの核になる部分はたして本当に変人と言えるか疑問が残る。同時期にミノルタに在籍していた宮部甫は斎藤を「談じてみると決して奇人でも変人でもなく極めて常識的であり、世界情勢に通じていることは驚く程であり、随分教えられるところがあり良い話し相手となった。彼の持論は、レンズ設計は単に数値との取り組みであって極めて非人間的な無味乾燥な仕事である。従って背広を着たサラリーマンには到底出来る仕事ではない。仙人に成り切ることが必要である。……と言うのであった」と語っている *[11] 「カメラと私」宮部甫(日本ミノックスクラブ)P.29 。これらの証言から察すると、はたして斎藤は仙人を演じていたのだろうか、それとも、なんらかの表現者・芸術家に近い人物だったのだろうか。彼が手計算で設計したレンズの写りは古臭く前時代的だとの評価もあるが、哲学や語学など様々な学問に通じていたという彼の生み出したレンズはいったいどのようなものだったのか。

斎藤利衛が設計したレンズを試す

左3本は初期のMinolta35用レンズのファインダー。左から135mm、110mm、85mm。一番右は比較用のためのNikkor8.5cmF2用ファインダー。ライカ判とニホン判の違いがよく分かる。こうしてみると85mm用だけ角丸が大きい。

斎藤利衛・天野庄之助氏が主に設計し、彼らの工房である数作所で生み出されたレンズを改めて試写してみることにする。まず初めに、これらのレンズを購入してフルサイズのミラーレスデジタルカメラに装着して簡単に試写をして感じたのは、戦後すぐにミノルタ35用に作られた4本のレンズ、スーパーロッコール45mmF2.8、85mmF2.8、110mmF5.6、135mmF4は画面サイズ24×32mmのニホン版を基準にして設計がなされているのではないかということ。斎藤玉にとって不幸なのは、このニホン版が当時のGHQの指導が入り、その後すぐに改良されたミノルタ35はライカ版に近いサイズ(24×33.5mmのち24×34.5mm)へ変更されてしまったことだ。ボディの仕様が早々に変更されてしまうのは全く想定外のことだったに違いない。後年カメラレビュー誌などで、ライカ版のカメラボディでこれらのレンズを試して、いまひとつ写りが悪い、画面の周辺が流れるなどと評価されるのは若干気の毒なことだと感じる。ちなみに同時期発売されたニコンI型もニホン判(ニコン判)だったが、ライカスクリューマウント向けにも製造していた各レンズは初めから36×24mmの画角が可能な設計をしてあった *[21] カメラドクター・シリーズ[第2集]アサヒカメラ連載〔ニューフェース診断室から〕

「話題のカメラ診断室」(朝日ソノラマ) P.285 。今回はMinolta-35 I型(初期型ニホン版。No.3422。粟野幹男氏の分類で I b型 *[22] クラシックカメラ専科No.5「ライカ型カメラ」(朝日ソノラマ)P.63

クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」(朝日ソノラマ)P.48)でもいくつか試写をてみた。

MinoltaFlexIII (ROKKOR 1:3.5 f=75mm)

ミノルタフレックス最終型MinoltaFlexIII。ビューレンズのVIEW-ROKKOR 75mmF3.2の映りも素晴らしく、反転されるものの、ほぼイメージ通りのボケとシャープネスな映像をファインダーに投射し撮影者の写欲を誘う。

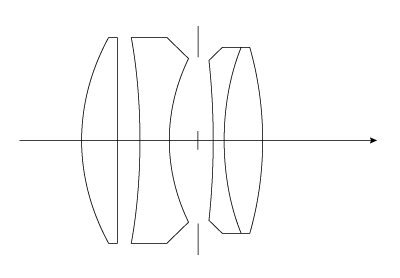

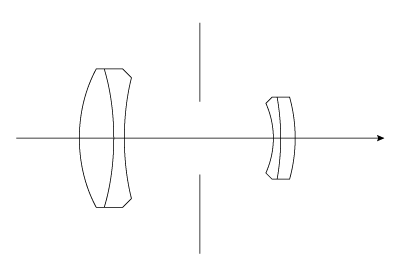

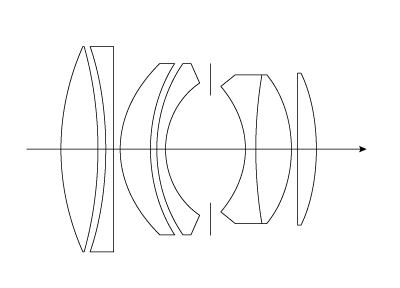

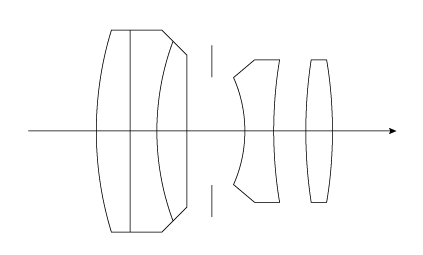

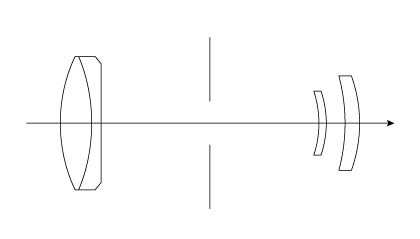

ROKKOR 1:3.5 f=75mm。3群4枚の伝統的なテッサータイプ(構成図はクラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」(朝日ソノラマ)P.90-91ロッコールレンズの話(江間宏)掲載のものをトレースしたもの。以下同)

ロッコールの源流

千代田光学のレンズで初めてロッコールの名を用いたのは戦時中の軍事用航空写真機で、民生用カメラでは戦後間もない時期に発売されたスプリングカメラのセミミノルタIIIAからである *[23] クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」

(朝日ソノラマ)P.22、P.90 。3群4枚・テッサータイプのこのレンズはその後ミノルタフレックス、ミノルタオートコードに引き継がれて搭載された。斎藤が設計したという明確な資料は残念ながら見つけることはできなかったが、写真工業1958年9月号にて天野庄之助氏がロッコールの草分けとして一番最初に誇らしく紹介している *[24] 写真工業No.77 昭和33(1958)年9月号(光画荘)

「ロッコール・レンズ」(天野庄之助) P.292ところから、数作所で斎藤がなんらかの関わりがあったと見るのが自然だろう。千代田光学の代表的な自社レンズであり、戦後の混乱期にミノルタを支えてくれたレンズでもある。中心部の精細感と背景のゆるやかに残る非点収差の描写が初期のロッコールの「味」とも言えようか。この「味」は下記に紹介するミノルタ35用の45mmF2.8、8.5cmF2.8にも継承されている。当然、時代的な技術不足のものを「味」と断定するのは単純で浅慮な評価の仕方だが、中判特有の中心部のシャープな立体感と嫌味のないボケがとても魅力的である。上記の写真工業の同誌面で天野氏は計画中のレンズにも触れていて、「構成に工夫を凝らし二眼レフ用の#00シャターに装着を目的として75ミリ3.5ガウス型ロッコールとして新硝種を充分に使用して設計したのが最新鋭レンズロッコールQEです。<中略>従来のテッサー型に比べれば各収差とも著しく小さくなっています。特に非点収差が全画面に亘って殆んどないことが特徴です。この非点収差匡正の効果は実際の撮影に当り見事に発揮されるでしょう。 *[24] 写真工業No.77 昭和33(1958)年9月号(光画荘)

「ロッコール・レンズ」(天野庄之助) P.292」と述べている。しかし、この掲載の数ヶ月後、ミノルタ初の一眼レフSR-2が発売となる。既に当時のカメラ業界は急速に一眼レフの時代に突入しつつあり、1960年代中頃まで続けられたミノルタオートコードは全て従来のテッサー型75mmに留まってしまった。もし実現していればそれまでのロッコールとは違った写りの非常に魅力的な二眼レフになったのは間違いなく、ミノルタスカイとともに幻となったのは大変残念である。

ミノルタの二眼レフとしては、その後のミノルタオートコード、220フィルム対応のオートコードIII等が人気があり評価も高い。フィルムといえども、スマートフォンやフルサイズデジタルカメラとは違ったインパクトのある画質が得られる中判フィルムカメラは人気が上がってきており、マミヤ7、ペンタックス67IIなど20万円前後もするものも出てきている。その点、ミノルタの初期の頃のミノルタフレックスシリーズは比較的入手しやすい価格(2万円前後)で、SNS等で他人と差別化をしたい人や、中判でフィルムカメラを始めたいがちょっと敷居が高いと感じている人でもおすすめできる中判カメラだ。

作例

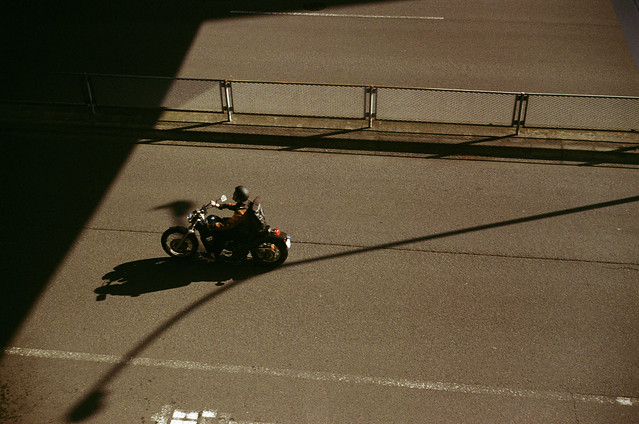

MinoltaFlexIII / Kodak Ektar100

MinoltaFlexIII / Kodak Ektar100

MinoltaFlexIII / Fuji PRO160NS

MinoltaFlexIII / Fuji Velvia100

SUPER ROKKOR 1:2.8 f=45mm

梅鉢といえばこのレンズ

1948年発売。斎藤・天野氏が設計した中でも最も有名なレンズ。Minolta-35の設計者である宮部甫氏は当初、斎藤らレンズ設計陣に対し50mmでは狭すぎるので40mmを要求したが、斎藤はこれを拒否し、間をとって45mmとした *[25] クラシックカメラ専科No.58「ライカブック’01ライカ研究」(朝日ソノラマ)P.59。描写よりもその個性的な外見で今でも人気がある。距離調節リングが花弁状のデザインで「梅鉢」と呼ばれる。のちにミノルタスカイをデザインする、当時まだ学生であった白松正は1953年の写真工業7月号にて「テッサーやビオターの梅ばちは、径はもっと大きく、花びらはもっと多く、又、谷の部分に細いみぞが切ってあり・・・中略・・・ミノルタも、この梅ばちを今後も取り入れて行くのならば、それなりに、改良する必要がある。ギザギザは山の部分には何も必要ないのであって、谷の部分に彫って初めてその効果があるのである。又、谷の数も増して、カメラ全体の調和がとれる形体にすべきである。そこに初めて、梅ばちの価値が表われてくるのである。残念ながら、現在の梅ばちは、梅ばちとしての効果はあまりないように思われる。この点をよく考えて、あらためて梅ばちを取入れ、レンズ鏡胴を設計しなおしていただきたい *[26] 写真工業No.14 昭和28(1953)年7月号(光画荘)

「国産カメラの改良私案(2)」(白松正) P.61 」と若き白松は梅ばち論を熱く語っている。しかし、彼が千代田光学に入社後に出た標準レンズでは、この梅ばちのデザインは廃止されてしまった。梅鉢の加工やレンズの三枚貼り合わせに職人的な技術が必要で効率が悪く、製造現場からは不評だったという。

造り込まれたものを触る心地よさ

その後、同じレンズ構成のRokkor50mmF2.8が標準レンズとして出ている。画質も向上し絞りもコントロールしやすく性能も良いのだが、やはりこの梅鉢の魅力には叶わない。コンパクトで手の込んだ作りであるのが指先から伝わってきて、ずっと触り続けていたくなる。開放は非点収差の残る古風な描写だが、うまく利用すればセザンヌの風景画のようなタッチが背景に現れる。もちろん絞ればキリッとしたシャープな絵に。Minolta-35で使うのが本来の組み合わせだが、バルナックライカや小型のミラーレスデジタルカメラに合わせても操作しやすい、半世紀以上経った現代でも多くの人に愛されているレンズだろう。

作例

Minolta35 I b-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=45mm(No.17579) / AGFA PhotoVista 200

Minolta35 I b-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=45mm(No.17579) / AGFA PhotoVista 200

LeicaIIIa-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=45mm-Early(No.6746) / Kodak ColorPlus 200

SUPER ROKKOR 1:2.8 f=8.5cm

鏡胴の質感は高い。

出典:クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」(朝日ソノラマ)P.90-91

3群5枚の梅鉢45mmF2.8と同様に第1レンズを3枚接合にしたユニークな構成。描写傾向は似ていて中心部はシャープで背景のボケはより自然だ。

梅鉢と同じレンズ構成

設計は天野氏。Minolta35 Ⅰ型と同時期の1948年に発売されている。3群5枚のSuperRokkor45mmF2.8と同じタイプのレンズ構成である。アダプターを介して現代のデジタルカメラで写すとイメージサークルが狭いのか深く絞ると四隅が黒く沈む。(開放からF5.6まではほとんど影響がない)ただ、製造された時期によって改良が加えられた可能性もあるので、全ての同レンズがそうなるとは断定できない。

Minolta35 I型にて撮影。ニホン判でも四隅に減光の影響が出る。もしかしたら私が所有する個体のみで起きている現象かもしれない。もし本稿を読んで同レンズを所有している方が居られるならば教えて欲しい。

古いレンズなので個体差はあると思うがMinolta-35用の望遠レンズの中で開放での光の滲みやハロの出方が一番表現力があると感じた。このレンズに限らず初期のミノルタ35用レンズはニホン判で写して活きてくるなのかもしれない。最近のデジタルカメラであれば撮影サイズをニホン判に近いものにできるが、ニホン判のフイルムカメラは実際のところ初期のMinolta35 I型しか選択の余地はない(Nikon Iもニホン判だが現在の中古価格は程度が悪いものでも200万円以上はするし、そもそもマウントが違う)。フイルムではバルナック型やライカM系ボディにL-M変換リング経由で装着して、左右をトリミングしつつ使うのが良いだろう。表現方法としては”梅鉢”と同様に非点収差を生かして、コダック系のアンバー色が得意なフイルムで思い切り叙情的に仕上げるのも一興だ。近年の洗練されたレンズや、当時の高性能なニッコールやキヤノンの85mmとは違った表現方法を得ることができるはずだ。ずっしりと重いが大きさは比較的コンパクトで積極的に屋外でも使いたい。中古価格は流通量が少ないためかMinolta35用の他のレンズよりも高め(7〜9万円)だ。

作例

Minolta35IIB-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=8.5cm / Fuji 100

Minolta35IIB-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=8.5cm / Fuji 100

Minolta35-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=8.5cm / Lomography 400

Minolta35-SUPER ROKKOR 1:2.8 f=8.5cm / Lomography 400

TELE ROKKOR 1:5.6 f=11cm

110mmという他にあまりない焦点距離

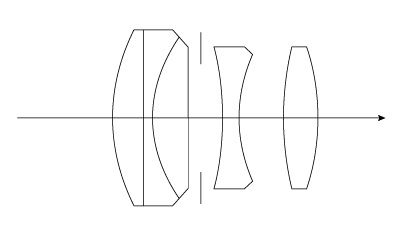

出典:クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」(朝日ソノラマ)P.90-91

2群4枚のBusch Bis-Telar(Link:Wikimedia Commons)と同タイプ

設計は戦前から

1948年発売。設計は中桐慎吾氏。戦前、レンズ設計の後継者の必要性を感じた宮部甫は物理学校出身の者を数作所に送った。しかし「いつまでたっても農耕の手伝いばかりで数ヶ月で音を上げて帰ってしまった。続いて派遣した写真専門学校出身の中桐君は辛抱続けて終戦時まで居着くことが出来た」 *[27] 「カメラと私」宮部甫(日本ミノックスクラブ)P.26 とある。斎藤との野良仕事にも耐えたであろう中桐氏は戦後、コーナン16用の25mmF3.5レンズ等を設計した *[28] クラシックカメラ選書「ライカに追いつけ!戦後日本カメラ技術者の回想」

(朝日ソノラマ)(神尾健三)P.81 。この110mmという他にあまり見ないレンズは戦前の軍用双眼鏡レンズの設計を巧みに取り入れ、戦後Minolta-35用に作り直したという。

11cmの画角とニホン判の組み合わせの魅力

Minolta-35用のレンズの中で最も開放値が暗いこともあるが若干硬い描画傾向の印象がある。しかし下に掲載している男女が肩を寄せて歩いている作例のように味わい深い描写をする一面ものぞかせる。画面の四隅が流れることなく、しっかりとした線の細い写りが期待できる。何と言ってもこのレンズの魅力は11cm(110mm)と日本判との画角だ。Super Rokkor8.5cmと同様にニホン判の専用のファインダーでカメラを構えると実に構図が取りやすい。他社の似たレンズとしてマウンテンエルマー、マウンテンニッコールがあるが、比較的コンパクトで軽い当レンズも同様に風景撮影に向いていると思う。以前は都内の中古カメラ店でちらほら見かけたが、2019年現在では見つけることは難しいかもしれない。

作例

Minolta35 I b-TELE ROKKOR 1:5.6 f=11cm / KodakProfoto XL100

Minolta35 I b-TELE ROKKOR 1:5.6 f=11cm / KodakProfoto XL100

Minolta35 I b-TELE ROKKOR 1:5.6 f=11cm / FUJI 100

Minolta35 I b-TELE ROKKOR 1:5.6 f=11cm / Lomography 400

TELE ROKKOR 1:4 f=13.5cm

距離計ファインダーでの限界

1949年発売。設計は天野氏。ずっしりと重く(実測430g)まさに金属の塊といった印象で存在感がある。描写傾向は個性的な他の初期ロッコールレンズに比べてオーソドックスだが、色乗りも良くシャープでスッキリと映る。ただ、ファインダー倍率0.33の初期型Minolta-35で距離を合わせるのはかなり困難を伴う。とくに100feetと200feetと無限の距離の差は視力1.5の筆者でも殆んどわからない。むしろ目測で調節した方が正確である。ニホン判にはならないが、Minolta-35E型からファインダー倍率0.7倍、最終形であるIIB型は0.8倍となり初期型よりも格段に見やすい。森亮資氏の論文「1930~40年代における日本の35ミリ精密カメラ開発」 *[29] 「技術と文明」18巻2号 第35冊

(日本産業技術史学会) 森亮資「1930~40年代における

日本の35ミリ精密カメラ開発」P.110 にて宮部氏へのインタビューが掲載されており、Minolta-35の開発において、まず外貨を獲得すること、コンパクトさを重視すること、(バルナック)ライカにはない独自性(一眼式ファインダー&蝶番式の裏蓋)を持たせることを最優先し、またレンズは45mmを基本としたとされる。そして宮部はMinolta-35を一眼レフ開発までのつなぎと考えており、初期の距離計カメラの設計においてあまり望遠レンズの対応は重要視されていなかった。

ミノルタに限らずこのレンジファインダー型カメラの限界については宮部甫氏はじめ日本光学の更田正彦氏ら当時のカメラ設計者にも共有していた問題で、1950年代の比較的早くから一眼レフの可能性を探っていた *[30] クラシックカメラ専科No.46「ニコンワールド」(朝日ソノラマ)P.73-74 。望遠レンズの対応とその後のズームレンズの発展が、日本のカメラメーカーと海外(主にライカ)の発展の分かれ道となる。距離計カメラ用135ミリレンズは現在でもあまり人気がなく(ライツでさえも)他の焦点距離レンズより安い値段で取引されている。大きく嵩張るのとカメラボディをしっかりとホールドして撮影しないとブレてしまうので、気軽に使うのは少々厳しい。しかし、うまくハマると面白い構図で望遠効果を生かしたインパクトのある画像を得ることができる。

作例

Minolta35-TELE ROKKOR 1:4 f=13.5cm / Kodak Portra160

Minolta35-TELE ROKKOR 1:4 f=13.5cm / FujiVenus800

Minolta35-TELE ROKKOR 1:4 f=13.5cm / Lomography 400

SUPER ROKKOR 1:2 f=5cm

使い込まれているSuperRokkor5cmF2。発売当時から少々評価が低かったためか手荒な使われ方をしている個体も多い。

出典:クラシックカメラ専科No.12「ミノルタカメラのすべて」(朝日ソノラマ)P.90-91

6群7枚構成の変形ガウス型

やくざなガラス玉

1948年のMinolta-35の発売から7年を経てようやくF2の明るいレンズを生み出したが、「ズミクロンまがいのF2レンズも、当時、口の悪い写真家から「やくざなガラス玉」などと書かれる始末 *[31] クラシックカメラ選書

「ミノルタかく戦えり」

(朝日ソノラマ)

(神尾健三)P.57 」だったという。同世代にはトプコールS50mmF2、フジノン50mmF2、キヤノン50mmF1.8、ニコン50mmF2、もちろんズミクロン50mmF2といずれも強烈な強者ばかりである。さらに各社レンズはドイツの模倣から脱し、さらに上の描写能力を目指して進んでいたのに対し、不運にも新種ガラスが利用されなかったのと、ズミクロンのコピーにもかかわらず描写能力は芳しくないと見なされ、悪評に拍車がかかったのかもしれない。1950年代中頃はカメラレンズの競争が熾烈を極めており、ミノルタにとって明るいレンズの開発は切迫した課題であった。手計算で開発する斎藤は相当な負担を強いられていたのだろうか。ただ、このレンズは筆者のようなへそ曲がりなクセ玉好きにとってはむしろ良く写り過ぎる感じすらしている。江間宏氏によれば「発売後も修正設計を重ね、性能向上が図られた *[32] クラシックカメラ専科No.12

「ミノルタカメラのすべて」

(朝日ソノラマ)P.91 」とされ、私が所有している個体も改善が図られたものなのかもしれない。評判が悪かった初期のものやミノルタスーパーAに搭載された50mmF2も機会があれば試してみたい。開放での後ボケは少々ざわつく傾向はあるものの前ボケは滑らかでピント面はシャープだ。中古価格は店頭美品で2万円〜、オークションで1万円台であろうか。先に挙げた各社銘玉F2レンズよりは安めで取引されている。このレンズの使い方としてはライツズミクロンで撮られた作品よりも、もっと良い作品をこのレンズで撮ってやろうという意気込みで攻めるのが、権威を嫌った斎藤的な使い方なのかもしれない。小説・ズガ池堤の家で主人公の夢の中にノセ老人が登場し「ふん、あんなもの、心の迷い、やくざなガラス玉・・・」 *[33] 「ズガ池堤の家」木辺弘児

(大阪文学学校

●葦書房 2001年)

P.217 と叫んで暴れまわる場面が出てくる。

作例

ZeissIkon-SuperRokkor50mmF2 / Kodak E100

ZeissIkon-SuperRokkor50mmF2 / Kodak E100

Minolta35IIB-SuperRokkor50mmF2 / Kodak GOLD200

Minolta MEMO (ROKKOR 1:4.5 f=50mm)

フードはレンズを覆うように装着するとカメラケースなしで持ち運べるように工夫されている。後に似たスタイルとしてWERRA(ヴェラ)がある。私が入手したミノルタメモは残念ながらフードが付いていなかった。そのかわりレンズは非常に良い状態に保たれており、当時の本来の写りが期待できた。コレクション向けの方々は是非ともフード付きを揃えたいところ。

MADE IN OCCUPIED JAPAN(MIOJ)。中央の巻き上げレバー下にある前後に動く金属のレバーを裏蓋側に動かすと、引っ掛けるための棒が引っ込んで巻き上げレバーが手前に飛び出す仕組みになっている。ボディ手前から裏蓋側に力を入れて巻き上げレバーを動かしフィルムを巻き上げる。その後バネで自動的に手前に戻る動作をする。

ベークライト製の上下カバーは滑らかで触り心地が良い。全体的にスベスベした感触の中でシャッターボタンや絞り環など撮影者の指がアクセスする場所がギザギザに加工されており、操作しやすくなる配慮がなされている。コストを抑えるためシャッタースピードが1/100までの簡素なシャッターだが、日中では自ずとF8〜F16の絞り優先での撮影となり、絞った斎藤の三枚玉は強烈な鮮鋭度で画像をフイルムに焼き付ける。ミノルタ・メモは外観のデザインを評価されることが多いが、このように撮影者を適切な状態に誘導する工夫が盛り込まれており、カメラ操作のデザインも優れていることに注目しよう。

斎藤渾身の三枚玉

昭和24年(1949年)7月27日午前10時から工業技術庁で開催された第8回写真技術懇談会 *[34] 機械技術協会会報(5)(機械技術協会 1949年10月)P.7-9

「3.ミノルタ・メモの設計に就いて」宮部甫 で、宮部甫氏はミノルタ・メモの設計について講演している。このカメラのコンセプトとして、

「1.使用簡便な中級機である事 2.価格低廉な大衆向実用カメラである事 3.高級機と比べて遜色ない写真を得られる事」

この三つの条件を構想として決めた。海外製品は中級機はそれなりの写りしかできないが、それはレンズが高級機に比べ劣るからであるとし、

「ミノルタ・メモではレンズに重点を置かれた。価格を下げる為にレンズエレメントを少なくしトリプレット型でありながらレンズ設計と硝種の選択により尖鋭度は高級レンズに充分匹敵し得るものが出来た。従ってこのレンズの完成がミノルタ・メモの設計を実現し得たと言っても過言ではない」

と述べている。ボディを比較的シンプルな構造に留め、レンズを高級なものにし、プロ向けのカメラと遜色ない写りのものにするというコンセプトは、その後のオリンパスペンシリーズやキヤノネット、ヤシカエレクトロ等の大衆向けコンパクトカメラに続くスタイルである。レンズは1:4.5 f=50mmトリプレット型、シャッタースピードがB、1/25、1/50、1/100のみのシンプルな自社製シャッター、巻き上げはレバー式で二重露出防止機能付き(ただし、シャッターが切れる状態で何度も巻き上げるとフィルムが空送りされる)、ボディは軽合金ダイキャスト製、そして特徴的な滑らかな形状をしている上下カバーはベークライトでできている。レンズナンバーからある程度(1万台以上?)は生産されたようだが、ほとんどが輸出されたり、大衆向けということもあってレバーが破損していたり、現存する個体で状態の良いものは極めて少ない。

1950年代後半の雑誌のレビュー *[35] 写真工業No.56 昭和27(1957)年1月号(光画荘)

[ミノルタ・メモ](伊藤弘之) P.72 で、すでに珍品カメラとして紹介されている。1970年代、80年代以降のカメラレビュー誌でもいくつか取り上げられているが*[36]、そのどれもが良く写ると評判であったという回想のみで詳しい情報が乏しい。その評判の源流をたどれば、1950年光画月刊7月号での吉川速男のミノルタ・メモのレビューであろう。以下評価の一部を取り上げてみると

「一体このカメラは誰が設計したものかと感心して眺めているのである。これ程思い切った独創的なカメラは私にも考えつかない。また、このようなカメラを大胆に商品化したメーカーの熱意にも敬意を表したく思っている・・・中略・・・さてこのレンズであるが、これまた恐るべき優秀なロッコールのF4.5、50ミリ四枚玉(原文ママ、実際は三枚)コーテッドレンズであり、画の緻密で明快なことは、エルマー以上と言っても過言ではない・・・」 *[37] 「光画月刊7月号」(光画荘)1950年

[特集国産カメラ試用記 ミニヨン35とミノルタメモ]

吉川速男 P.46-47

と大絶賛である。これを受けて宮部は、他社のレンズよりも千代田光学のレンズは明るく良く写ると吉川に褒められたのに対し、ミノルタ・メモの簡素なシャッターが規定より速度が出ておらず返事に窮し冷や汗をかいたと謙遜している *[38] 「カメラと私」宮部甫(日本ミノックスクラブ)P.38 。

また別の評価として、カメラレビューNo.1 日本のカメラ名機50選において児島昭雄氏は、ミノルタ・メモの後ろに出っ張った背面の形状によりフイルム面の平面性が保てるので画質が良いのだと解説している *[39] 「季刊カメラレビュー1 創刊号 特集日本のカメラ名機50選」

(朝日ソノラマ)1977年 P.22。

はたして、ミノルタ・メモは実際にどんな写りをするのだろうか。

出典:「1950年 CAMERA 8月号 第40巻2号」(アルス) 国産普及型35ミリ〝ミノルタ・メモ〟テスト 小崎恭太郎 P.84

ミノルタ・メモにはレンズの脇に小さな棒状のシンクロ接点が付いている。当時の雑誌に「専用のペンライト型発光器を利用する *[40] 「1950年 CAMERA 8月号 第40巻第2号」(アルス)

国産普及型35ミリ〝ミノルタ・メモ〟テスト

小崎恭太郎 P.85」とあるのでミノルタメモ専用のフラッシュが存在していたらしい。

目眩がするほどシャープ

下の作例を見ていただければわかるが、とにかく強烈にシャープだ。筆者も旧エルマーから赤エルマーまでさんざん使い倒したが、その魅力は柔らかいボケも兼ね備えているので単純な比較はできないが、先鋭度ならエルマー以上だろう。しかも立体的なシャープネスなので、トリプレット特有の非点収差も相まって、広い風景など3D空間のような写りに目眩がしそうになる。吉川氏は決して嘘を言っていないしお世辞であのレビューを書いたのでもないと確信した。

宮部氏と斉藤仙人はおそらく数作所で議論を重ねたであろう。宮部氏が最初に提示したミノルタ・メモのコンセプトの意を汲んで、余分なものをバッサリと切り捨てていき、三枚のレンズに行き着いた結果、レンズの本質をむき出しにしたような凄みのある写りに仕上がっている。それは、カメラレンズがコンピューターで高性能になっていく以前の、人間の手計算で可能な最高のものを斉藤は作ったと言える。

作例

Minolta-MEMO / Fuji100

Minolta-MEMO / Fuji100

Minolta-MEMO / Fuji Velvia50

Minolta-MEMO / Fuji Velvia50

Minolta-MEMO / Fuji Velvia50

レンズという不可解なもの

斎藤利衛はその後、隠遁先の北摂で1971年に亡くなったという。ミノルタを離れて以降どのような余生を過ごしたのか、残念ながら明確な資料を見つけることはできなかった。小説「ズガ池堤の家」でのノセ老人は人間の愚かさと物事の陳腐化の研究をしていたとあるが、これは木辺弘児こと住田晴幹自身が研究してきたことであろう。その住田が2005年に発表した「日々の迷宮」は、彼がコンピューターでレンズの仕事に携わってから、定年前に文学の道へ進むまでの自身の体験をモチーフに、いささか不可解な存在の女性「キリコ」に主人公が振り回される内容の小説だ。物語の展開が少々現実離れしており、解釈の難しい突飛な場面も出てくるので読者は面食らってしまうが、私の勝手な推測を許してもらえるならば、この女性「キリコ」はミノルタ伝統のレンズブランド「ロッコール」、特に住田がコンピューターで関わり始めたロッコールを擬人化して表現しているように見える *[41] 。ミノルタは1972年、一時経営危機に陥ったエルンスト・ライツ社との技術提携をした。技術者の相互派遣で浮き彫りになったのは、同じカメラとレンズを生産する企業でありながら(ミノルタに限らず)日本のカメラメーカーとライカの明確な違いだ。ミノルタのレンズ設計者であった小倉敏布はライツ社との交渉でドイツに渡った後にすぐにある事実に気づく。「相互乗り入れとは言いながら、いざフタを開けてみると、ライツが欲しがるレンズはたくさんあったが、ミノルタが欲しいレンズなどほとんどないという事実である。 *[42] 「めざすはライカ! ある技術者がたどる日本カメラの軌跡」(草思社)

2003年 神尾健三 P.261-262」。この有名な小倉氏の見解に至った背景の一つにライカと日本のメーカーのカメラ産業の成り立ちの違いがあるように思う。言うまでもなくライカはドイツが産んだ伝統あるカメラメーカーで、その製品には工芸品のような品質とプライドを兼ね備える *[43] 。対して日本のメーカーは戦前は主にイギリス、ドイツのカメラ・レンズ製品を師範とし、戦後は、特にニコンがアメリカの写真家たちに認められたことによって、その性格が定着した。つまり、以前製造されたカメラ・レンズよりも少しでも性能の良い製品を生産し新製品として発売し続けることで成長していく。これによってライカを打ち負かし、技術革新もなしとげ、日本のカメラ産業は発展した。しかし副作用として新たなものが発売されるたびに旧製品は価値を失っていく。物の価値の維持、権威やブランドに重点を置く欧州的価値観と、常に機能の向上、発展、成長に重きを置くプラグマティックな価値観との違い *[44] 。こうしたカメラ産業の歴史を踏まえて、改めて木辺弘児の「日々の迷宮」を読むと興味深い。失踪したキリコはドイツに渡ってライツの派遣社員として働いていた。しかしウェッツラーにある古い組織の中ではあまり馴染めず、追ってきた主人公に悪態をつく。小説の序盤で彼女が呟いた「みんな、全然わかってないんとちゃう?」は、レンズについてあれこれ議論する者は多いが、本当のところは(主人公=住田も含め)理解してないのでは?と解釈できる。結局日本のライツになることができなかったロッコールブランドは、ミノルタのカメラ部門が買収されると同時に消えてしまった。振り返ってみると斎藤利衛と松居吉哉の対立した頃が、欧州的価値観と成長指向の機能主義的な価値観の分岐点であったように見える。斎藤利衛は「設計しても設計してもろくなレンズができない、頑張れば頑張るほど変なレンズになっていく *[45] 〔カメラの系譜〕「郷愁のアンティークカメラIII・レンズ編」

(朝日新聞社)「黎明期のレンズ性能を実測する」

スーパーロッコール45ミリF2.8 P.75」と言ったそうだが、斎藤も住田も、人によっても時代によっても評価が変わってしまうカメラレンズという不可解なものに振り回されたのかもしれない。「日々の迷宮」で形而上絵画の巨匠の名を与え、レンズに宿る目に見えない部分を育み成長させることができなかった無念さを住田は小説に残したのだろう。住田晴幹はミノルタがソニーへ移っていくのを見届けて、2008年この世を去る。

現在ソニーのフルサイズミラーレスカメラはニコンやキヤノン、ライカのマウントを擁したパナソニックやシグマから追いかけられる立場となっているが、今のソニーに斎藤や住田のような「変人」は果たしているのだろうか。(以上、敬称略)

余談ですがニホン判の現像について

135フィルムでライカ判以外のサイズで現像に出す時、長巻のまま戻すように口頭で伝えて現像依頼していたが、ある時うっかり伝えるのを忘れてそのまま出してしまった。フジ現像とコダック現像それぞれ出したのだが、フジ現像はサイズ不明として長巻で戻ってきたのに対し、コダック現像はちゃんと6カットづつに切られて上がってきた(ヨドバシカメラ新宿西口本店)。かつて自動現像機の裁断に合わないためアメリカコダックからクレームをつけられ廃れてしまったニホン判だが、現在コダックの方がちゃんとニホン判をカットしてくれることに歴史の面白さを感じた。コダックといっても現像は国内のプロラボの方がわざわざ手作業で切ってくれているのだろう。店舗によって(プロラボによって)対応は異なると思うので、ニホン判以外にも24×24のスクエアサイズ等を出す時は現像を依頼する前にお店の人に確認しておこう。

出典・参考文献など

コメントを残す