仮象化の世の中で

メディウムの更新

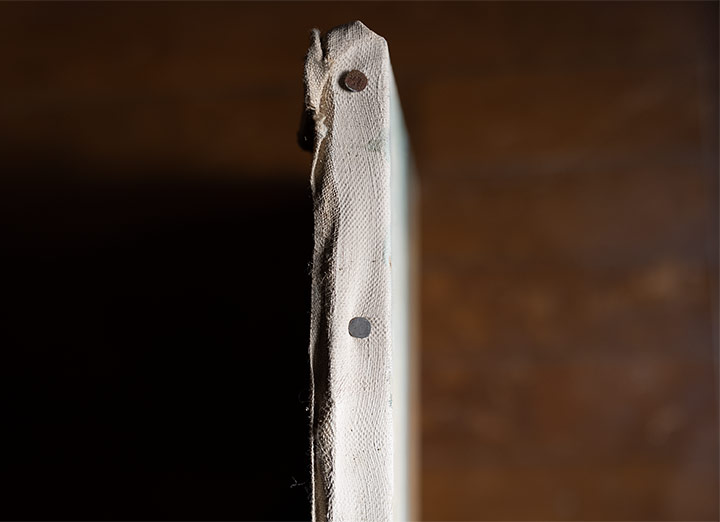

現在の美術教育の現場がどのようなものになっているのかは分からないが、私が学生の頃に習ったことは、まず最初に作品を描く土台である基底材(あるいは支持体ともいう)を自分で組み立てることから始まった。角材や板を切ってパネルを組み、布、あるいは和紙を貼り、下地を塗る。ここで注意しないといけないのは、使用する絵の具の性質によって適切なメディウムを選択しないと、せっかく描いたものが剥落したり退色したりするのだ。素材の選択の影響で剥落してしまった最も有名な例はレオナルド・ダ・ヴィンチが漆喰の上にテンペラで描いた最後の晩餐であろう。