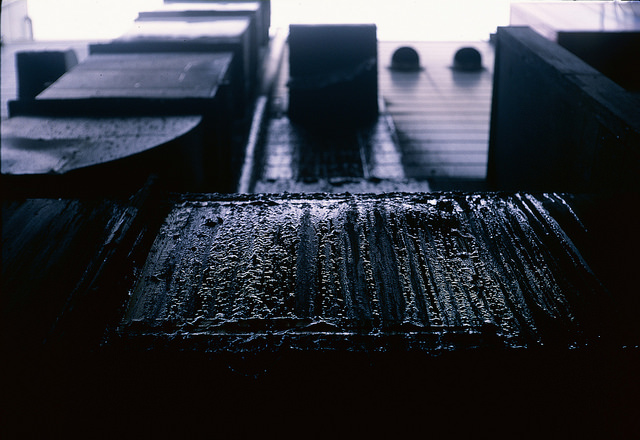

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + PROVIA100F

伝説のレンズメーカー

撮ったフイルムをスキャナーに取り込む前に、トリミングやコントラストの調節等のため、あらかじめプレビュースキャン(低解像度のスキャニング)をするのだが、粗い画像のプレビューにもかかわらず、非常にシャープな写りとしっかりした色乗りに思わず「こりゃ凄い」と声を出してしまった。帝国光学のZunowというレンズは、それが生産されていた当時から半世紀以上経た現代に至るまで、多くの写真家、批評家、カメラマニア達から一目置かれているのではないだろうか。それは1953年、世界で初めてF1.1の明るさのレンズを生み出し、その個性的な造りと解放の独特な描写、それを考えた天才的な技術者、そしてわずか数年の製造期間で倒産してしまったことなど数々の要因が重なり、レンズそのものが伝説的な存在になってしまっている。それゆえ、現存するズノーレンズは中古価格において非常に高額な取引がされており、なかなか入手し辛い状況である。

今回紹介するNeoca Sにはいくつか異なったレンズを搭載した機種が存在し、高級仕様としてこのZunowレンズが付いたバージョンが発売されていた。前述の通り現在では特別扱いされているズノーレンズの中でも、レンズ交換ができないことやフイルムしか撮ることができない為か、このZunow版NeocaSは比較的入手がしやすい(程度によるが2万円台から4万円ぐらい。ただし、状態の良いものを見つけるには根気強くオークション等をチェックする必要がある。2018年2月現在)。

絞りが解放にならない

私が入手したズノー付きNeoca Sは残念ながら解放まで絞りが開かない。本来であれば直ちに修理に入れたいところだが、ある体験談を読んで躊躇している。

それは、ソノラマMOOKクラシックカメラ専科No.59「ニコンS・コンタックス特集」に掲載されている三堀家義氏の寄稿、「焦点距離の誤差を巡る諸問題」にて、かの木村伊兵衛氏が日本光学からの要望でアンジェニュー90mmF2.5を調査させた後、写りが変わってしまったという興味深い話である。なんとか調べてくれないかと木村氏に言われ、ズノー光学の浜野道三郎氏に調べてもらい、ピントはしっかり合うようになったが、アンジェニュー独特の描写が失われてしまった。結局、木村先生はそのアンジェニューを手放されたという。この当時からズノーの浜野氏は光学業界から一目置かれていたと分かるエピソードだが、それはさておき、半世紀以上も古く特に銘玉と呼ばれるレンズは、明らかに駄目な描写ならまだしも、その描写が気に入っている場合、レンズを開けるか開けないかの判断は非常に慎重になるべきだということだ。腕の立つ職人技に頼った作りのレンズ……全てがそうとは言えないが、比較的規模の小さいメーカーのレンズは注意が必要である。

この私のズノーネオカは、独特な解放の描写が味わえないのは残念であるが、それ以上にF2.8〜5.6の描写が非常に素晴らしいので、全く撮影不可能になってしまったら、腕利きの修理人に頼んでみようと思っている。

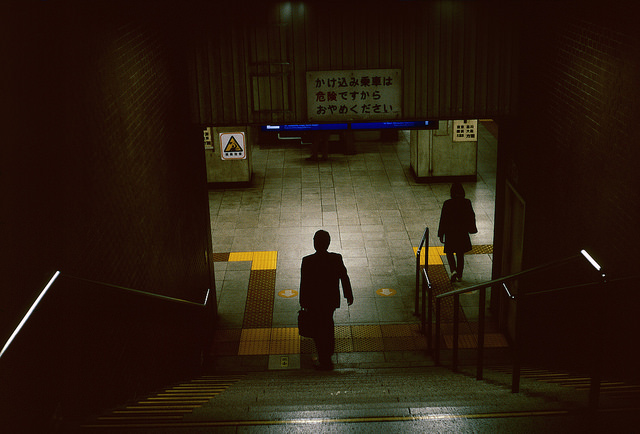

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA100

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + PROVIA100F

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA100

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA100

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA50

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA100

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + VELVIA100

Neoca SV + ZUNOW 1:1.8 f=4.5cm + PROVIA100F

比べるべきはズミクロンか

作例を見ても分かるように、ニッコールやキヤノンとは違うシャープさがある。焦点付近が浮き出るような解像感は、ズミクロン50mmの描写に似ている。フイルムはネガでもモノクロでも面白いと思うが、この素晴らしい解像感を味わうにはリバーサルフィルムが断然良い。

コメントを残す