Nikon Z 7 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

メメント・モリ(memento mori)

人の死や宗教の話題はデリケートな要素があるので扱いが難しいのだが、ここ最近の世の中の風潮の中で、このメメント・モリ(死を忘れるな)という言葉とブリューゲルが描いた「死の勝利」のイメージが頭の中に巡り続けている。

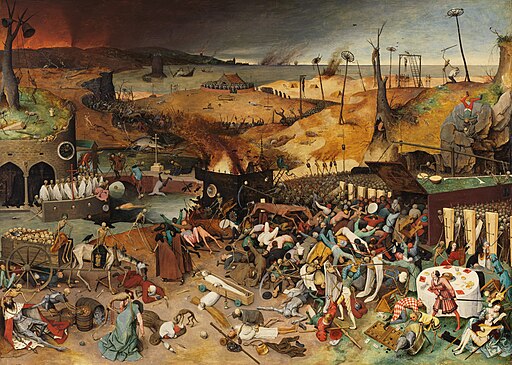

ブリューゲル「死の勝利」

Wikimedia Commons / Pieter Bruegel the Elder: The Triumph of Death (MUSEO DEL PRADO)

一見して恐ろしい絵なのだが、詳しく見ていくと、遠方の空が暗く火山が噴火しているような場所は既に生きている者がいなくなってしまった土地であろうか。死の時の鐘が鳴る(メディアが警告する)中、中景では骸骨(疫病)が今まさに上陸しようとし、非力な武器(乏しい医療道具)で応戦しつつ、大勢の人々は安全そうに見える場所(感染者の少ない地域・医療機関)に逃げ込もうとしている。しかしその場所に通ずる扉の紐は骸骨が持つ棒によって閉じられそう(地域クラスター感染・院内感染)だ。そして手前左は王冠を被った王様が、砂時計を見せられながら死を待ちつつ、側にある金銀は取られようとしている(権力者の権威の失墜)。右側では道化の仮面を被った骸骨がトランプやゲームの道具を散らかし、「はいはい、宴は終わり終わり」と言っているかのようにワインを地面に捨てている(イベントの中止)。隣では楽器を手にし現実に目を背け、今を楽しもうとしているが、後ろでは骸骨がバイオリンを弾きながら覗き込んでいる(楽観と悲観の対立)。

1562年頃に描かれたとされるものだが、約450年経た今も、程度の差はあれど、この絵の場面と同じようなことを私たちは体験しているわけです。

感情を左右させる死の数値化

毎日世界中で誰かが死んでいるのは当たり前の出来事なのだが、毎日死者の数値を見せられ、増えたら怖がり、減ったら安心するのは仕方のないことだけれども、冷静に考えてみたら異様なことである。自分にとって大切な人や、もしかしたら自分自身も単なる数字の1とカウントされるのかと思うと、虚しくなってしまう。振り返ってみるとネットが発達して以降、私たちは様々な数値に振り回されてきたが、人の死の数は、改竄や隠蔽はもちろんしてはならないが、冷静に、かつ慎重に扱うべきだろう。しかし、最も恐ろしいことは、毎日見せられるこの数値に多くの人が慣れて鈍感になってしまうことだ。

社会の価値観を変えてしまう疫病

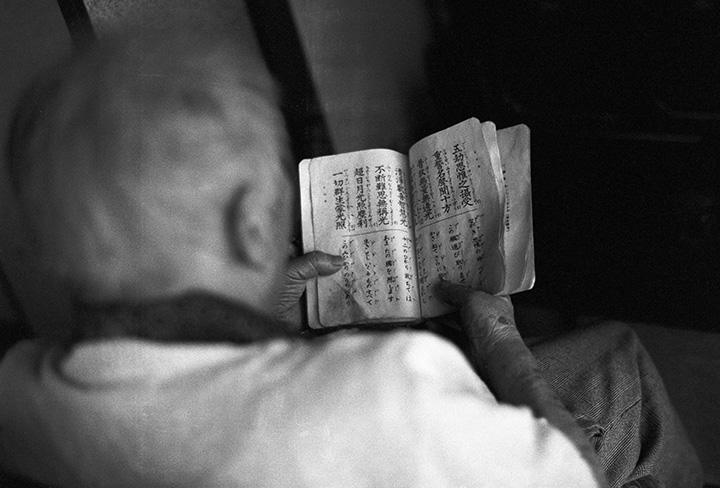

またカメラと全く違う話を書いてしまった。6年前に撮った親戚のお婆さんの写真を載せておこう。彼女は親鸞聖人の言葉にすがっていた。様々な宗派の違いはあれど、ひと昔の家庭ではどこでも見られていた光景だ。

Nikon F2 Photomic A + Carl Zeiss Planar 1.4/50 ZF / KODAK T-MAX400

Nikon F2 Photomic A + Carl Zeiss Planar 1.4/50 ZF / KODAK T-MAX400

大規模な疫病は我々にありとあらゆる社会の価値の見直しを迫る。家族を作らないで一人で暮らすのか、核家族か、両親と同居するのか、働き方、教育のあり方、経営、哲学、死生観などなど、答えはすぐに見つかりようがない。

人の死が身近にあった世代が去っていき、若い世代では彼らの言葉を聞くことは難しくなっているかもしれない。いつになるかわからないけど、疫病が収まって美術館等が再開されたら、おのおの信じる宗教の作品を見ることをお勧めする。先を生きた人々がいかに死に向き合ってきたかを知るだけでも、荒れた心が少し楽になると思う。

以前コシナから出ていた“カニ爪”プラナー